In occasione dell’80° anniversario della liberazione nel campo di concentramento di Auschwitz e del 70° anniversario della nascita del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, proponiamo una selezione di alcune prime edizioni di volumi di testimonianza che conserviamo in Biblioteca. Si tratta di testi che raccontano la vita nei campi di concentramento e la realtà della guerra. Le date di pubblicazione di questi volumi, molto vicine ai tragici fatti raccontati, li rendono documenti di straordinario valore storico, inserendoli a pieno titolo nella storia intellettuale del nostro Paese, nonché nel patrimonio storico che costituisce la Memoria.

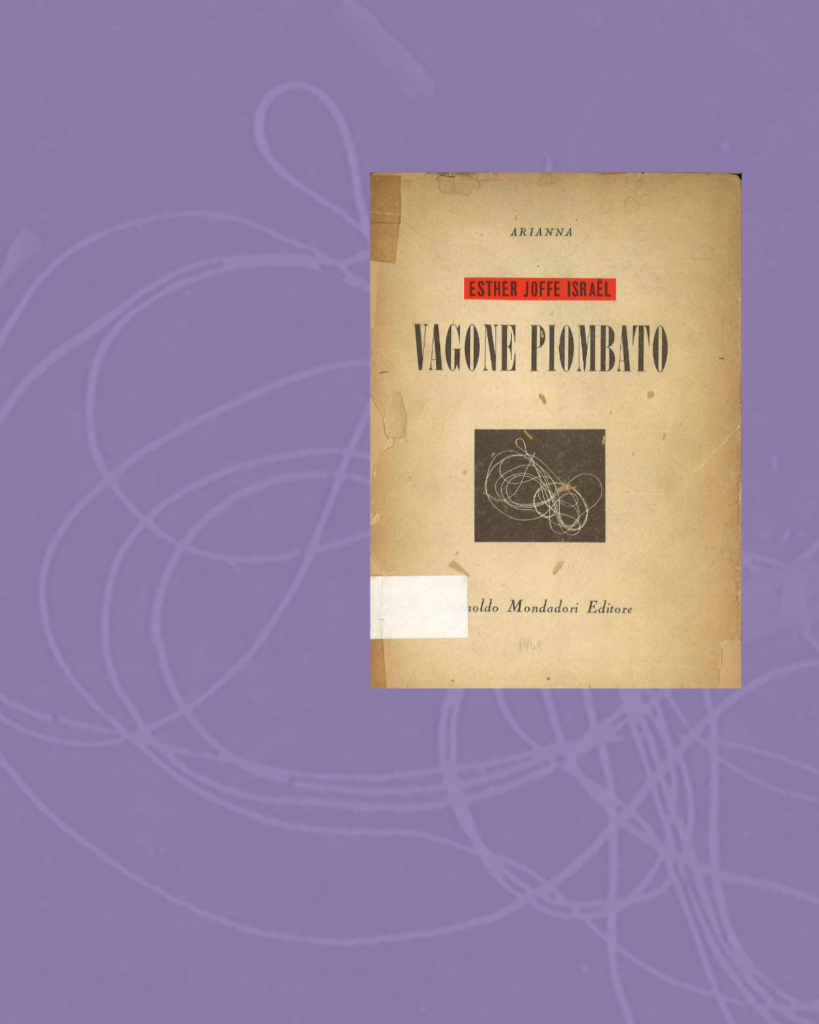

Il valore di queste opere trova una descrizione efficace nelle parole che accompagnano la Collana “Arianna”, riportate nel risvolto di copertina di “Vagone piombato” di Esther Joffé Israël, uno dei libri della selezione proposta: “La figura di Arianna, nel mito greco, è congiunta con l’immagine del labirinto: è Arianna che aiuta Teseo a non perdersi nel labirinto dopo l’uccisione del Minotauro. Ogni mito è simbolico. Ci sono così eterni labirinti nell’esperienza dell’uomo e c’è un’eterna Arianna: la memoria. Nell’intrico della storia come in quello della vita interiore, la memoria offre all’individuo il suo filo perché egli riconosca il cammino.”

Le opere che presentiamo di seguito, pubblicate tra il 1944 e il 1956 e conservate nella Biblioteca della Fondazione CDEC, sono i primissimi esempi di testimonianze dei sopravvissuti e hanno una rilevanza unica: sono il riflesso dell’urgenza dei loro autori di raccontare la propria esperienza e hanno avuto un ruolo fondamentale nel permettere di conoscere la realtà dei campi di concentramento attraverso le parole di chi ci è stato.

L’internata numero 6: donne tra i reticolati di un campo di concentramento

Maria Eisenstein (1944, Donatello De Luigi editore)

“Né diario, né romanzo, ma con la verità cruda del primo e la fantasia del secondo”. Così veniva presentata al pubblico la prima edizione del volume “L’internata numero 6”, apparsa a Roma nell’ottobre del 1944. Si tratta di un racconto intenso e pieno di vita, prima testimonianza diretta su un campo di concentramento dell’Italia monarchico-fascista.

“L’internata numero sei” inizia così:

Natascia si alzava. Era la penultima nella camerata a fare la sua frettolosa toletta mattutina. L’ultima ero io. Distesa sulla mia branda la osservavo fra gli occhi socchiusi: si metteva prima la sottoveste e poi, rapidamente, si sfilava la camicia da notte.

Il volume è stato ristampato nel 2015 da Mimesis in una nuova edizione nella quale Carlo Spartaco Capogreco, professore associato di Storia contemporanea all’Università della Calabria, delinea la figura dell’autrice, tracciando all’interno della sua opera i confini tra fiction e realtà, tra “diario romanzato” e denuncia civile.

I campi della morte in Germania: nel racconto di una sopravvissuta

Alberto Cavaliere (1945, Sonzogno)

Nel dicembre del 1943 viene arrestata Sofia Schafranov, medico di origine russa in servizio presso un sanatorio in provincia di Sondrio. Dopo alcuni giorni di prigionia nel carcere di San Vittore, viene deportata ad Auschwitz. Riuscirà a sopravvivere ai due anni di prigionia e nelle pagine di questo volume l’autore, cognato di Sofia, le cede la parola perché sia lei a raccontare l’orrore vissuto.

“I campi della morte in Germania” inizia così:

Quando, il 1° dicembre 1943, apparve sui giornali della neo-repubblica la notizia che il duce invitto e invincibile aveva decretato l’arresto di tutti gli ebrei, quella notizia sembrò così inverosimile, sia pure in un’Italia in cui si accampavano i lanzichenecchi nazi-fascisti, che pochi ci credettero. Si pensò che si trattasse di una semplice minaccia, intesa, più che altro, a dare un contentino ai tedeschi.

Pubblicato nel luglio del 1945, il libro di Alberto Cavaliere contenente le memorie di Sofia Schafranov è stato ripubblicato nel 2010 da Paoline Editoriale Libri.

Guerriglia nei castelli romani

Pino Levi Cavaglione (1945, Einaudi)

Un racconto che chiarisce cosa fu la resistenza nei Castelli Romani. Un diario di guerriglia scritto tra l’ottobre del 1943 e il giugno 1944 con uno stile asciutto, scevro di accenti retorici, che denuncia la tremenda realtà della guerra che non ammette indugi.

“Guerriglia nei castelli romani” inizia così:

3 ottobre 1943. Da tre giorni mi trovo tra i partigiani dei Castelli Romani. Durante le ore diurne le inconsuete sensazioni della mia nuova vita non mi consentono di pensare troppo; ma alla notte il mio pensiero ritorna spesso a quel susseguirsi di eventi che dalla mia casa di Genova, alla quale avevo fatto ritorno a fine luglio dopo sei anni di carcere e di confino e di campo di concentramento, mi hanno condotto a questa capanna di paglia in mezzo ad un vigneto della campagna di Genzano.

Il volume, pubblicato da Einaudi nel 1945, è stato ripubblicato da Il Melangolo due volte: la prima nel 2006 e la seconda nel 2023.

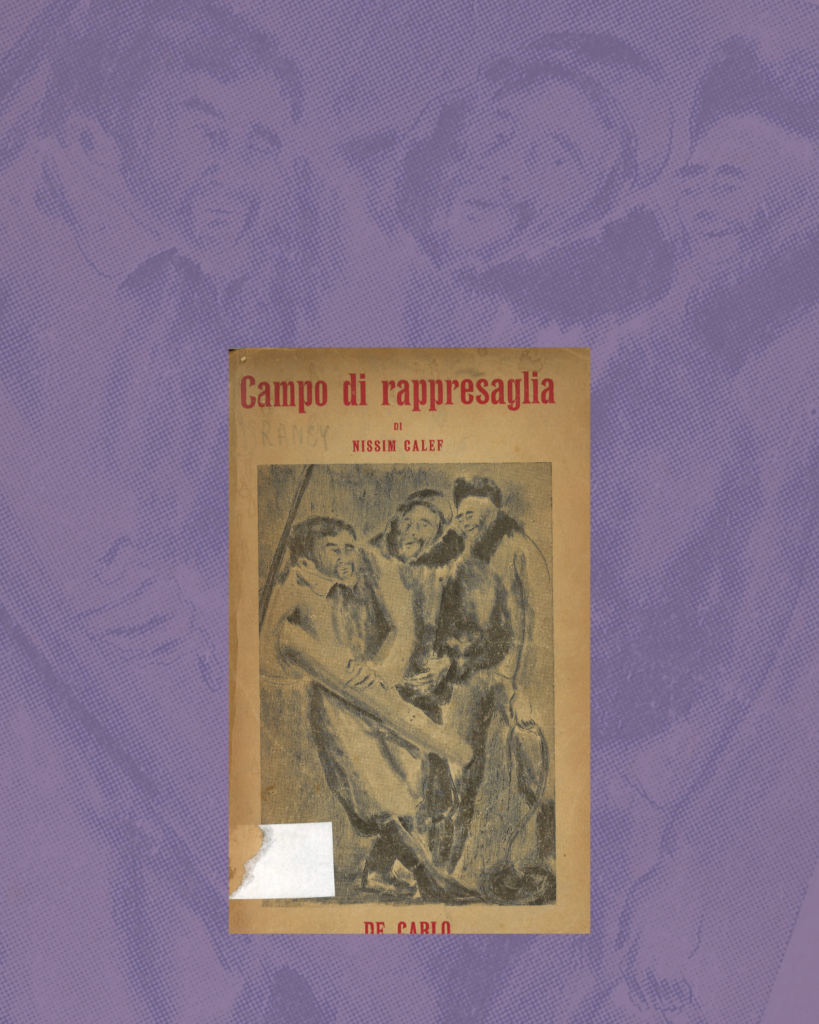

Campo di rappresaglia

Nassim Calef (1946, De Carlo)

L’opera racconta l’esperienza di un prigioniero in un campo di concentramento fascista. Si caratterizza per la crudezza e la sincerità della narrazione, che offre una visione diretta della violenza e delle sofferenze fisiche e psicologiche subite dai detenuti.

“Campo di rappresaglia” inizia così:

Salomone Rosenfeld si svegliò con l’impressione che avessero bussato. Con gli occhi ancora chiusi, si mise in ascolto. No…, niente…Rassicurato, volse lo sguardo al quadrante luminoso del suo orologio da polso: – « Le sette…- mormorò. E immediatamente il suo pensiero corse al bambino che dormiva accanto a lui. – « Bisogna scaldare il latte… Con infinite precauzioni, lasciò il tiepido rifugio delle lenzuola, attento a non svegliare la moglie e il bimbo. In quello stesso momento, bussarono violentemente alla porta di casa. Gerda, la mamma, si alzò di scatto, torva, mentre il piccolo Hans, stringendo forte i minuscoli pugni, continuava a sognare placidamente. – « Credi che siano loro? – domandò Gerda a voce bassa. Pallidissimo, fece segno di sì.

Pubblicato nel 1946, “Campo di rappresaglia” non è mai stato ristampato.

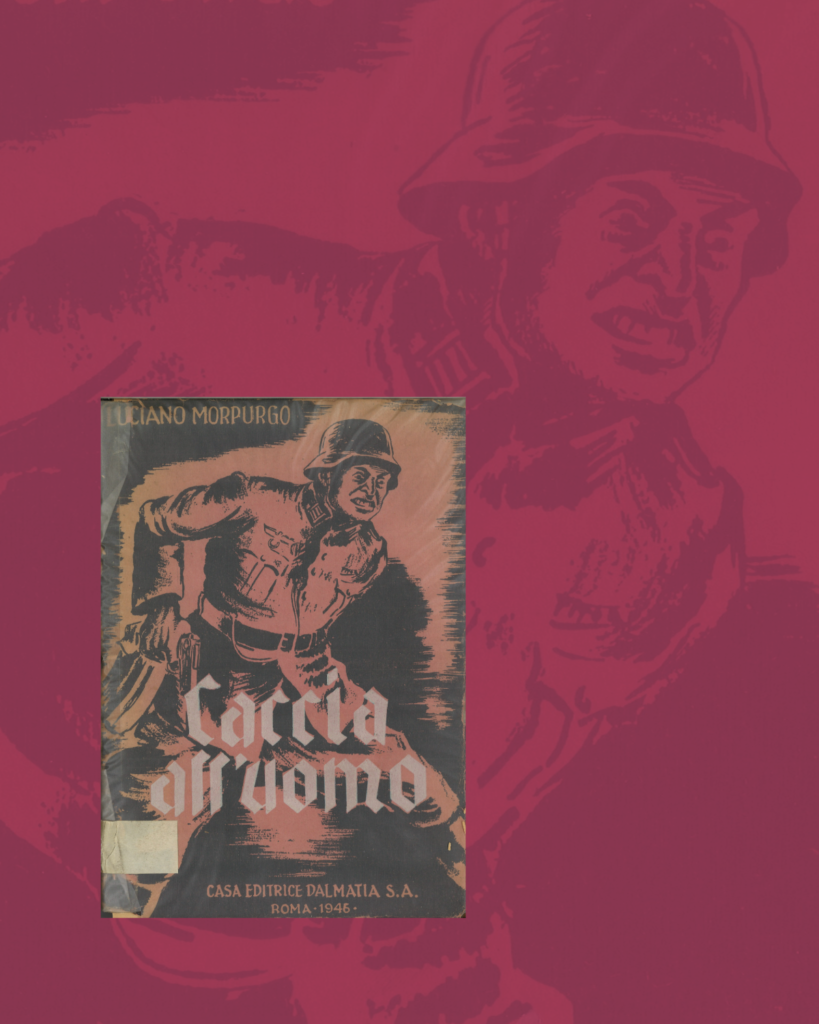

Caccia all’uomo! Vita sofferenze e beffe. Pagine di diario 1938-1944

Luciano Morpurgo (1946, casa Editrice Dalmatia)

Il volume raccoglie il diario personale di Luciano Morpurgo – fotografo, editore e scrittore – descrivendo i terribili anni di fughe per evitare la deportazione. L’autore descrive il clima di crescente discriminazione verso gli ebrei, la brutalità della guerra e della deportazione, focalizzandosi sulle ingiustizie subite ma anche sul coraggio dei prigionieri. Il volume restituisce un racconto autobiografico dal punto di vista di chi fu costretto alla clandestinità, offrendo una testimonianza diretta delle sofferenze e delle difficoltà quotidiane vissute dagli ebrei italiani prima e durante la guerra.

“Caccia all’uomo” inizia così:

Quando scrivevo lentamente nei mesi del terrore, nelle lunghe ore del coprifuoco, queste pagine, pensavo a voi, miei fratelli di Spalato, che un giorno le avreste lette!

Il volume non è mai stato ristampato, rendendo la prima edizione particolarmente preziosa.

Questo povero corpo

Giuliana Tedeschi (1946, EDIT)

Il libro è un’opera autobiografica di Giuliana Tedeschi, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Si tratta di una delle prime memorie femminili della deportazione. Nella prefazione del volume, Luisa Nuvoloni scrive: “Giuliana Tedeschi ha subìto dodici mesi d’internamento nel campo di Auschwitz in Polonia. È tornata la scorsa estate, sola: il marito, l’architetto Giorgio Tedeschi, non ha più dato alcuna notizia. Fu avviato da un campo della Polonia al campo di Mauthausen e sua madre fu sacrificata in un crematorio. (…) Ritornata alla vita, ai suoi doveri, alle sue lotte, ha sentito nascere in se stessa il bisogno di fissare in questi “ricordi” impressioni, sofferenze patite e così sono nate queste pagine: documento vivo, umano, universale.”

“Questo povero corpo” inizia così:

Private violentemente degli abiti, ultimo possesso e ricordo di casa, ci trovammo nude davanti a noi stesse nel locale delle docce. Fu come se qualcuno ci strappasse contemporaneamente alle vesti qualcosa del nostro bagaglio spirituale. Il pudore e la verecondia, il reciproco rispetto, le convenzioni, frutto della «educazione» e del vivere sociale che costituivano innegabilmente una parte di noi stesse, venivano brutalmente sovvertite.

Pubblicato nel dicembre del 1946, il libro è stato pubblicato nuovamente nel 2005 da Edizioni dell’Orso.

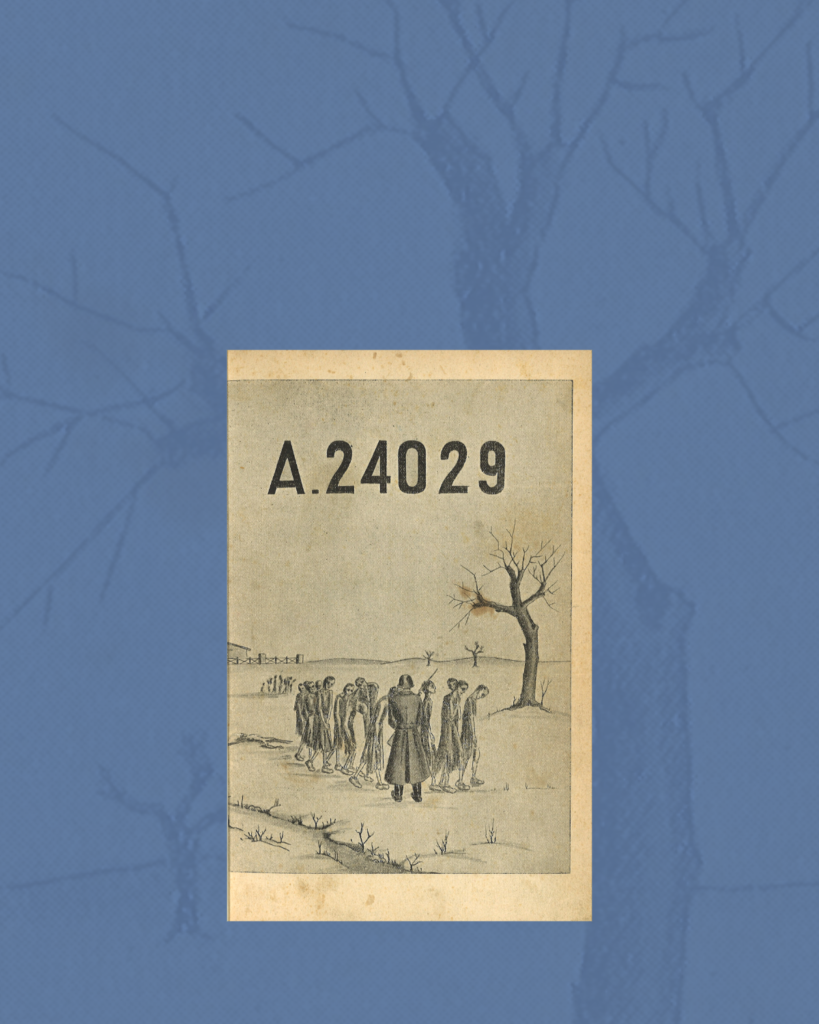

A. 24029

Alba Valech Capozzi (1946, Soc. An. Poligrafica, Siena)

Si tratta di uno dei primi libri di testimonianza usciti in Italia su Auschwitz e in generale sulla tragedia della deportazione degli ebrei italiani. Un libro scritto di getto, a pochi mesi dalla fine della guerra, da una donna di grandissima sensibilità e di rara forza narratrice. Nella prefazione di Antonia Minasi, si legge: “Credo che poche persone potrebbero leggere certe pagine del racconto della Valech Capozzi, senza sentire la propria anima arricchirsi di un dolore vasto e purificatore e senza sentirsi strappare interamente alla cerchia limitata della propria individualità e premute, sino alla spasimo, alla giuntura che le innesta al grande, martoriato corpo dell’Umanità.”

“A. 24029” inizia così:

Nella calma mattutina della piccola camera della villetta Branchinosi udì all’improvviso il trillo lungo ed insistente del campanello del cancello. Mi scossi dal dormiveglia ed anche mio marito si rigirò sbadigliando. Il campanello cessò di trillare di colpo, ma attraverso le imposte, giunse il confuso borbottio di molte voci indistinguibili ed il rumore caratteristico della ghiaia calpestata. Dopo poco la maniglia della porta della camera si girò e sulla soglia, incerta ed inquieta, la mamma sostò un attimo silenziosa, poi rivolta a mio marito, che dal mio fianco, la guardava perplesso e l’invitava ad entrare, disse: «Ettore, i fascisti! Ci danno solo venti minuti di tempo».

Stampato in pochi esemplari a Siena nell’immediato dopoguerra, questo libro è stato riproposto nel 1995, in occasione del cinquantesimo anniversario della Liberazione a cura dell’Istituto Storico della Resistenza Senese, che ha stampato 500 esemplari di una edizione anastatica.

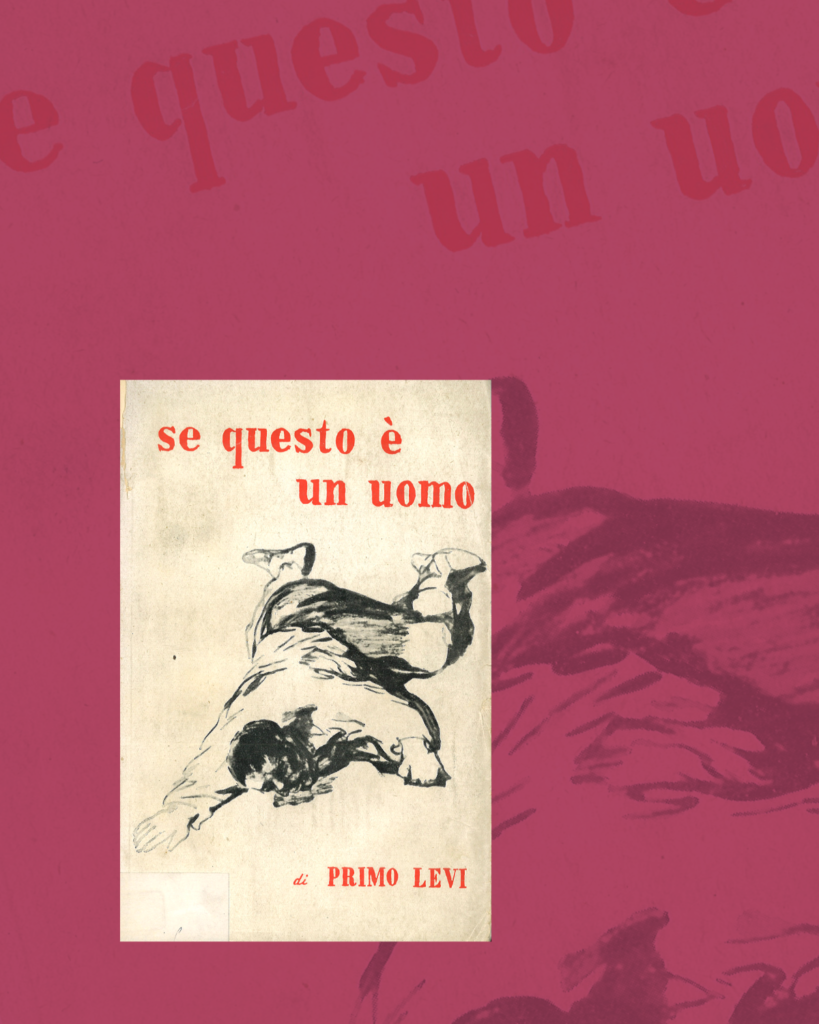

Se questo è un uomo

Primo Levi (1947, Francesco De Silva)

Le sue pagine hanno svelato al mondo, con una prosa lucidissima e asciutta, la sconvolgente vergogna dei campi di concentramento, raccontata attraverso gli occhi di un uomo impegnato nel preservare la propria dignità sopravvivendo a una tragedia indicibile. Si legge all’inizio del libro, nella prefazione scritta e firmata da Primo Levi: “Il bisogno di raccontare agli «altri» , di fare gli «altri» partecipi, aveva assunto fra noi, prima della liberazione e dopo, il carattere di un impulso immediato e violento, tanto da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari; il libro è stato scritto per soddisfare questo bisogno; in primo luogo quindi a scopo di liberazione interiore.”

“Se questo è un uomo” inizia così:

Alla metà del febbraio ’44, gli ebrei italiani nel campo di Fossoli erano circa seicento; v’erano inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati, ed alcuni altri stranieri considerati politicamente sospetti. L’arrivo di un piccolo reparto di S.S. tedesche avrebbe dovuto far dubitare anche gli ottimisti; si riuscì tuttavia ad interpretare variamente questa novità, senza trarne la più ovvia delle conseguenze, in modo che, nonostante tutto, l’annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati.

L’edizione originale dell’ottobre del 1947 è stata seguita da diverse ristampe nel corso degli anni, in italiano e in altre lingue.

Vagone piombato

Esther Joffe Israël (1949, Mondadori)

Esther Joffe Israël è una scrittrice di Smirne che ha vissuto gran parte della sua giovinezza in Francia e in Italia, dove si è laureata all’Università di Milano. Arrestata durante la guerra dalle S.S. perché ebrea, venne internata in un campo di concentramento nei pressi di Compiègne. Dalla dolorosa esperienza è nato “Vagone piombato”, diario delle tragiche sofferenze patite da donne, anziane e bambini. Il diario, scritto giorno per giorno, è una testimonianza caratterizzato da un linguaggio scarno, commosso e pieno di comprensione.

“Vagone piombato” inizia così:

Le porte vennero sprangate ma una luce grigia, filtrando per le assi del vagone bestiame, ci investiva ancora. In qualche angolo non vi era più che ombra: ci permetteva di riconoscere solo i volti che avevamo già notati, confondendo i tratti delle altre donne, destinate a restar per sempre delle sconosciute.

Il volume non è mai stato ristampato, rimanendo disponibile esclusivamente nella sua edizione originale del 1949.

Perché gli altri dimenticano

Bruno Piazza (1956, Feltrinelli)

“Perché gli altri dimenticano” è un resoconto dettagliato e senza sconti dell’esperienza del campo di sterminio, scritto da un uomo arrivato sulla soglia dalla morte, fin dentro la camera a gas, e quasi per miracolo tornato alla vita. Senza retorica, questo libro nato come eccezionale atto d’accusa, tra i primi memoriali italiani della Shoah, è oggi un documento imprescindibile, dall’assoluto valore.

“Perché gli altri dimenticano” inizia così:

A pochi è stato dato di uscire vivi dal campo di concentramento istituito dalle SS tedesche a Birkenau-Auschwitz II. Poter narrare quanto avveniva in quelle terre, descrivere le scene d’orrore, ricordare con un brivido di raccapriccio lo scempio che vi si faceva, non solo della carne ma anche dell’anima umana e di ogni altro sentimento civile, è dato a pochi.

Pubblicato nel giugno del 1956, il libro è stato ripubblicato nel tempo da diverse case editrici.