Una nuova pubblicazione a cura di Riccardo Abram Correggia ricostruisce la storia della famiglia Corinaldi. Il libro è disponibile per il prestito presso la Biblioteca della Fondazione CDEC.

«Ma verrà pure la primavera».

Tina Bolaffi, romana di famiglia ebraica, scrive questa frase il 19.01.1942 a suo figlio Giorgio in una lettera. Fu l’ultima che Giorgio ricevette da sua madre, che morì il giorno dopo per malattia. La primavera significava il potersi rivedere, il poter stare insieme e condurre una vita normale.

Giorgio non viveva più a Milano dal 1938, quando fu uno dei primi studenti a iscriversi, non senza complicazioni, al Liceo Cantonale di Lugano prima e al Politecnico di Losanna poi. Tutto questo insieme al suo amico fraterno Amedeo Mortara. Questo libro, usando fonti inedite, tra tutte, quelle dell’archivio Corinaldi presso la Fondazione CDEC e dell’Archivio Cantonale di Bellinzona, ricostruisce la storia non solo di Giorgio Corinaldi e della sua famiglia, ma in generale di una Losanna che durante la Seconda guerra mondiale dà rifugio a un numeroso gruppo di giovani esuli, ebrei e non. Il libro prova a offrire uno spaccato delle connessioni personali che si creano in Svizzera, di famiglie che provano a riunirsi e di esuli che cercano di continuare a vivere.

La storia di Giorgio Corinaldi prende le mosse dalle vicende di due famiglie ebraiche di fine ‘800 e inizio ‘900: i Bolaffi, vissuti tra Ancona, Roma, Chieti, Genova e Firenze, e i Corinaldi, modenesi. Gli avvenimenti che li riguardano parlano di come due famiglie ebraiche vivano in maniera diversa e con intrecci imprevedibili l’epoca dell’emancipazione ebraica nel Regno d’Italia, l’arrivo in una Milano che stava cambiando completamente il suo volto, l’avvento del fascismo e la legislazione razziale che colpì le due famiglie. Sono momenti storici noti: ciò che è interessante è vedere come queste due famiglie li affrontano, come vivono il loro sentirsi ebrei e italiani.

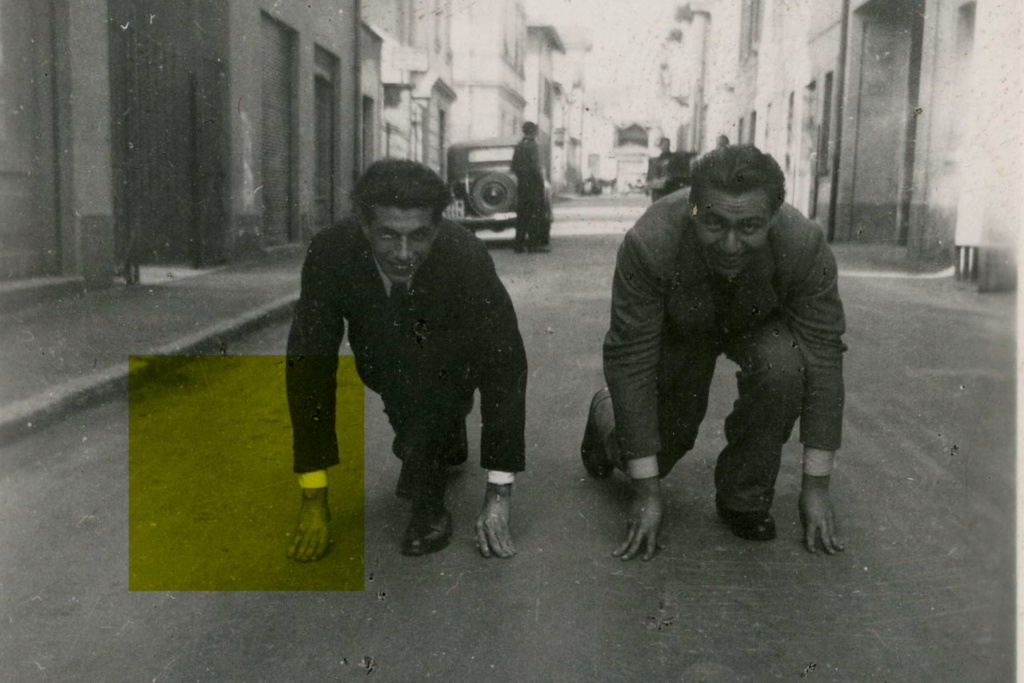

E poi c’è la Svizzera, rifugio obbligato e sperato per molti: i momenti topici del libro sono proprio quelli che raccontano dei passaggi dei protagonisti dall’Italia attraverso le montagne. Non c’è uniformità e non ci sono idilli di salvezza, gli unici trait d’union di queste storie sono la volontà di rimanere in vita, la volontà di rimanere legati alle tradizioni negate dalla dittatura fascista, e la volontà di tornare in Italia. Losanna con il suo lago fa da cornice a queste vicende personali, così come Lugano, Zurigo e Berna: Giorgio, in quanto studente, godeva di una libertà di mobilità ignota ai suoi correligionari nei campi profughi. Ed è tramite i suoi occhi di giovane studente che questa storia viene raccontata. Fino alla fine, nel 1945, quando Giorgio e Amedeo, per segnare nelle memorie il momento del ritorno, si inginocchiano come per iniziare una corsa. La primavera augurata da Tina arriva, così come la primavera, e la storia di Giorgio continua a raccontarcelo fino ad oggi, come fanno tutte le storie degli esuli e profughi ritornati dalla Svizzera.

Che dire… buona lettura!

*Riccardo Abram Correggia è dottorando in storia contemporanea presso l’Università Normale di Pisa e dal 2023 collabora con la Fondazione CDEC.